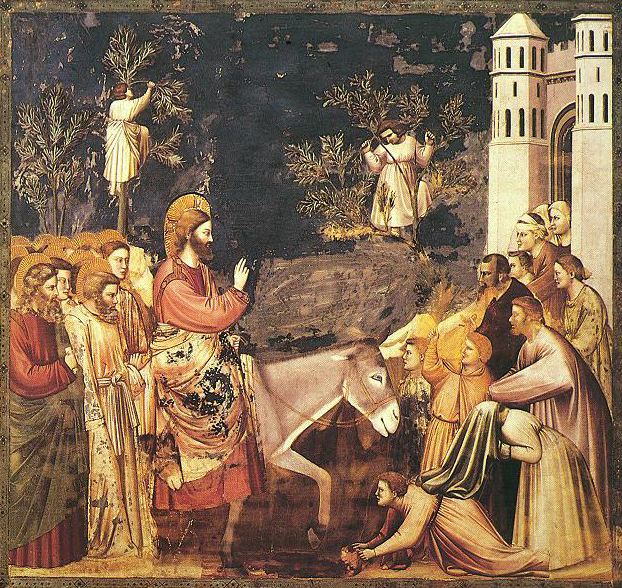

Entrada a Jerusalén, Giotto

14 de abril, 2019

Y toda la gente,

tanto la que iba delante de Jesús como la que iba detrás, gritaba: “¡Sálvanos! ¡Bendito

tú, que vienes en el nombre de Dios! / ¡Que Dios bendiga el futuro reinado / de

nuestro antepasado David! / Por favor, ¡sálvanos, Dios altísimo!”. Marcos 11.9-10, TLA

Dos aspectos, poco

señalados al momento de recordar la entrada de Jesús a Jerusalén, pueden ayudar

a comprender mejor lo sucedido en ese día singular. Por un lado: “De todos los

evangelistas, sólo Juan nos informa de que Jesús subió a Jerusalén en varias

ocasiones para celebrar la Pascua, la fiesta de las Tiendas y otra que no

especifica”. Por el otro: “La fuente Q [origen de los evangelios sinópticos] da

a entender que Jesús fracasó en diversas ocasiones al predicar en Jerusalén (Lc

13.34-35; Mt 23.37-39). En cualquier caso, Jesús no era muy conocido en la

ciudad santa”.[1] En

el esquema de Marcos, dominado por la insistencia de Jesús en pasar

desapercibido, su decisión de hacerse presente en la ciudad capital debió ser

el resultado de una profunda reflexión. Las preguntas asaltan inmediatamente

para tratar de explicar esto: “¿Quería sencillamente unirse a su pueblo para

celebrar la Pascua como un peregrino más? ¿Se dirigía a la ciudad santa para

aguardar allí la manifestación gloriosa del reino de Dios? ¿Quería desafiar a

los dirigentes religiosos de Israel para provocar una respuesta que arrastrara

a todos a acoger la irrupción de Dios? ¿Buscaba confrontar a todo el pueblo y

urgir la restauración de Israel?”.[2]

El biblista jesuita

mexicano Carlos Bravo Gallardo (1938-1997) plantea, acerca del gesto de “subir

a Jerusalén”: “No ha bastado la crítica al poder, para cambiar su mentalidad;

ni ha sido suficiente la denuncia del Centro, hecha en Galilea, para alertar al

pueblo contra la manipulación que aquellos hacen de Dios. Tiene que

enfrentarse, pues, con el Centro en el Centro mismo; tiene que definirse

claramente frente a tantas interpretaciones falseadas del proyecto de Dios

sobre la vida del pueblo y sobre su propia identidad”.[3]

Bravo expone el choque frontal entre Jesús, cuya conciencia mesiánica estaba

completamente afirmada, y el centro religioso-político que lo recibió con una

enorme sospecha, pero con la clara determinación de impedir que continuase

alterando el orden establecido. La apuesta de Jesús es completa: con su

presencia en Jerusalén conseguiría dos cosas: primeramente, “fortalecer y

acrecentar la esperanza de liberación del pueblo, de la que el Centro se ha

apropiado”, para lo cual, en segundo lugar, tendría que "desenmascarar lo que

considera que es el principal obstáculo por parte del Centro religioso: el secuestrar

para sí la Alianza, la Promesa y el acceso a ella”.[4]

El mesianismo de

Jesús estaba íntimamente relacionado con su anuncio de la venida del Reino de

Dios al mundo. Por ello, el acontecimiento de la entrada a Jerusalén, cargada

con todos los aspectos simbólicos que sólo podrían interpretarse cabalmente a

la luz de la esperanza en esa venida. En esa línea se orientaron las

tres acciones de denuncia profética que realizó Jesús: entró en un burro, para

mostrar al pueblo que no era el líder militar violento que esperaban (11.7); maldijo

la higuera (11.12-14) y expulsó del templo a los mercaderes (11.15-18): “su

asunto es contra el Centro religioso y por eso irá ‘directamente hasta el

Templo’ (11.11), para desenmascarar su injusticia y esterilidad y para que sepa

el pueblo que ya nada debe esperar del Templo en lo referente a Dios, la vida,

la Promesa”.[5]

Jesús anunció la

cercanía del reino de Dios en palabra y en acto, al enseñar y predicar, y al

cubrir las necesidades del pueblo y acompañarlo. Todo lo que dijo e hizo estuvo

en función de ese anuncio, por lo que el acto profético de entrar a la ciudad

también debe ser leído en esa clave. El Reino de Dios se hizo visible (y

vivible) anticipadamente en ese acontecimiento, pues Jesús, como persona, era

el portador del Reino de Dios y encarnaba en sí mismo todo lo relacionado con

él. La intensidad con que transmitió la presencia de ese Reino entraría,

inevitablemente, en contradicción con los poderes humanos instalados en la

historia que controlaban la vida de las personas. Siendo Jesús el centro del

Reino de Dios, todo lo demás pasaba a un segundo término: la ciudad, el templo,

el culto, el imperio. Esa fue la causa por la que él se condolió de la ciudad (en

la versión de Mt 23.37), aunque sin dejar de subrayar su pasado criminal en

contra de los impulsos proféticos.

Jesús anticipó la

presencia del Reino de Dios mediante un auténtico “asalto” de la ciudad que,

por un momento, se convirtió, según su vocación antigua, en auténtico escenario

de la presencia divina y de su consumación como tal. La gente pudo experimentar,

por un instante, la presencia de ese Reino dominado por criterios completamente

diferentes a los del poder en turno: un rey humilde, rodeado de sus súbditos empobrecidos,

pero sinceros, recibe la alabanza y el reconocimiento por la liberación integral

que estaba consiguiendo para ese pueblo pobre (el salmo 118 cumple aquí una gran

función de recuerdo movilizador), del cual no se iba a servir, sino que, por el

contrario, había venido sirviendo durante todo su ministerio. Realidad y espejismo

al mismo tiempo, la acción simbólica de Jesús tiene, además, un toque

carnavalesco pues fue capaz de suspender, en la conciencia histórica de quienes

lo acompañaron y fueron testigos, la formalidad del dominio oficial por una

alegre celebración popular. Jesús y el Reino mismo le pertenecieron al pueblo

por un momento que debió parecer interminable, pues se trataba de un acontecimiento

escatológico e histórico al mismo tiempo. Estamos ante un verdadero “Jesús del

pueblo”, no de los gobernantes, ni de los líderes religiosos y mucho menos de nuestra

mercadotecnia actual. ¡Es un anticipo genuino del Reino de Dios cuyo sabor nos

acompaña hasta hoy!

La máquina de la

esperanza se echa a andar. “¡Viva el hijo de David! ¡Bendito el rey que viene!”.

¿Quién no quiere un rey que se mezcla con el pueblo para enseñar y sanar, un

rey que alimenta a su pueblo hambriento, un príncipe de paz? Se juntan, lo

aclaman; a falta de otras cosas levantan ramas como pancartas, le echan la

propia ropa a modo de alfombra real. Es una entronización popular, el reflejo

escondido de siglos que se muestra en la expansión profética. Y así, a grito en

cuello, con vítores y exaltaciones mesiánicas, entran en la ciudad.

No todos están

contentos por esta espontánea manifestación. […]

Pero la multitud

aclama, no se detiene. Lo que vive es más fuerte que las razones de los

razonantes: la esperanza y el afán de justicia, el anhelo libertario y la fe

mesiánica que ahora se muestra no conocen de cortapisas legales. Los gritos se

suceden como expresión de alegría. “Si vino a Jerusalén es porque ahora se

decidió a dar la batalla decisiva”, piensan algunos, y sin saberlo, ellos

también profetizan, aunque será de una manera muy distinta a la que imaginan.

Ahora es el momento de estar de su lado. […]

En fin, se trata de

aunarse con esa multitud de peregrinos que todavía confía en que hay una

libertad posible y una justicia en puerta. Se trata de reconocer a nuestro rey,

reconocer cuál es realmente nuestro rey y seguirlo.[6]

[1] José Antonio

Pagola, Jesús, aproximación histórica. Madrid,

PPC, 2007, p. 353.

[2] Ibíd., p. 252.

[3] C. Bravo

Gallardo, Jesús, hombre en conflicto. El

relato de Marcos en América Latina. 2ª ed. corregida y aumentada. México,

Centro de Reflexión Teológica-Universidad Iberoamericana, 1996, p. 194.

[4] Ídem.

[5] Ibíd.,

p.

195.

[6] Néstor Míguez, Jesús del pueblo. Para una cristología

narrativa. Buenos Aires, Ediciones Kairós, 2011, pp. 102-103, 107.

No hay comentarios:

Publicar un comentario